円覚寺〈龍隠庵〉

|

円覚寺塔頭の龍隠庵(りょういんあん)は、黄梅院や正続院などの他の円覚寺塔頭に比べると、歴史的ブランド力に劣る感は否めませんが、円覚寺境内の中でも屈指の魅惑のエリアです。

龍隠庵

山号寺号:龍隠庵建立 :応永二十六年(1419)頃

開山 :大雅省音

宗派 :臨済宗円覚寺派

|

| 円覚寺境内図 |

円覚寺の境内を山門・仏殿と進み左に折れて奥へと向かいます。選仏場・済蔭庵(居士林)を過ぎると龍隠庵の入口に到着です。

|

| 秋の龍隠庵 |

龍隠庵

奥へ進むといきなり切岸に”やぐら”など、鎌倉を代表する土木遺構が出迎えてくれます。そして階段を登った先には心惹かれる素敵な境内が広がっていました。画像は見てのとおり紅葉シーズンのものです。

|

| 紅葉期の龍隠庵 |

|

| 切岸と階段 |

|

|

| 境内 |

|

円覚寺の見晴台

龍隠庵から円覚寺境内を見渡せます。ちょっとだけ高い位置から山門や仏殿を眺めることができるので龍隠庵はちょっとした円覚寺の見晴台です。

|

| 山門と松嶺院 |

|

| 仏殿と選仏場 |

切岸とやぐら

境内奥には切岸といくつもの”やぐら”があります。これら”やぐら”群はちょっと形状が変わっているので、もしかしたらただの石切り跡なのかもしれません。が、そうだとしても鎌倉寺社らしい景観となっていてとても素敵です。それにしても、これだけの大々的な切岸があるということは、円覚寺で石を切り出して収入としていた時代があったのでしょうか。

|

|

|

|

龍隠庵縁起

『鎌倉の寺 小辞典』によれば、龍隠庵は、長尾忠政の外護のもと円覚寺137世の芳隠省菊(ほういんしょうぎく)により円覚寺102世の大雅省音(たいがしょういん)の塔所として創建されました。当初は円覚寺塔頭法珠院の寮舎で龍隠軒と称していましたが、法珠院の衰退により龍隠庵だけが残り、応永三十三年(1426)に円覚寺の塔頭列に加わりました。庵の場所は度々移転したとあったので、創建当初からここにあった訳ではないようです。

|

長尾氏と雲頂庵

wikipediaによれば、長尾忠政は、永享の乱の頃に活躍した長尾一族です。山内上杉氏の家臣で武蔵国守護代を務めていました。忠政と同時代の同族長尾景仲が現在の円覚寺塔頭雲頂庵のある場所に屋敷を構えていたと『鎌倉市史 社寺編』にありました。

もともと雲頂庵のある場所は長勝寺というお寺の開山塔があった場所です。長勝寺は永享の乱の後に廃絶しましたが、長尾景仲の子の忠景によって円覚寺塔頭雲頂庵として再興されました。ですからもしかしたら龍隠庵と雲頂庵は長尾氏に関連する繋がりがあるのかもしれません。

|

春の龍隠庵

紅葉時期には見逃せない境内となっていた龍隠庵ですが、新緑に囲まれた春の様相もたまりません。

|

| 春の龍隠庵 |

|

|

基本情報

名称 :円覚寺住所 :神奈川県鎌倉市山ノ内409

駐車場 :なし

拝観時間:8時~16時30分(冬季は16時まで)

拝観料 :大人500円・子供200円

円覚寺関連記事

円覚寺遺構探索

北鎌倉駅前に所在する円覚寺は、ご存じ建長寺と並ぶ鎌倉を代表する禅寺です。境内のあまりの壮大な雰囲気に、お寺ではありますが、鎌倉好きな人からすれば、ここまでくるともうお寺というよりアミューズメントパークではないでしょうか。ということで、鎌倉遺構...

円覚寺塔頭まとめ

この記事では、円覚寺境内にある塔頭をまとめてみました。塔頭とはいえ、調べてみると開基に有名な歴史上人物の名が現れたりするんですよ。塔頭の歴史を調べることにより本寺である円覚寺の理解がさらに深まると思います。仏日庵(ぶつにちあん)は北条時宗の墓...

円覚寺黄梅院

黄梅院は方外宏遠が文和三年(1354)に開創した円覚寺15世の夢窓疎石(むそうそせき)の塔所です。夢窓疎石は五山文学(京都・鎌倉五山の禅僧によって書かれた漢詩文)の隆盛に大きく貢献した人物です。そのため夢窓疎石を師と仰ぐ夢窓派の関東における一大拠点...

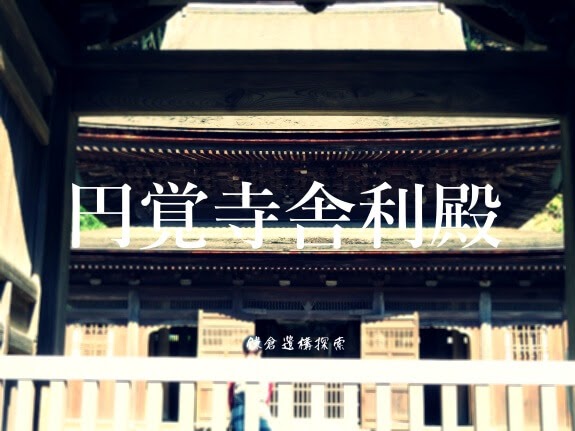

円覚寺舎利殿〈禅宗様建築〉を見に行ってきた!

円覚寺で毎年11月に行われる宝物風入(ほうもつかぜいれ)に行ってきました。そしてついにあの、国宝の、舎利殿をこの目にすることができました。そこで今回はその舎利殿について取材をしてきたのでその様子を記事にまとめてみました。舎利殿とは仏舎利(お釈迦...

0 件のコメント:

コメントを投稿