円覚寺〈黄梅院〉

円覚寺塔頭の黄梅院(おうばいいん)は、円覚寺境内の最奥で最も標高の高い位置に所在しています。寺院の最奥にあって最も標高の高い場所に位置するものといえば、通常は開山塔などが挙げられます。塔頭なのに何だか凄い存在感です。何故ならここはカリスマ夢窓疎石の塔所だからなんですね。

黄梅院

山号寺号:伝衣山黄梅院建立 :文和三年(1354)

開山 :夢窓疎石

開基 :饗庭氏直

宗派 :臨済宗円覚寺派

|

| 円覚寺境内図 |

夢窓疎石の塔所で足利氏の菩提寺

黄梅院は方外宏遠が文和三年(1354)に開創した円覚寺15世の夢窓疎石(むそうそせき)の塔所です。夢窓疎石は五山文学(京都・鎌倉五山の禅僧によって書かれた漢詩文)の隆盛に大きく貢献した人物です。そのため夢窓疎石を師と仰ぐ夢窓派の関東における一大拠点となりました。

また応安元年(1368)には室町幕府二代将軍足利義詮の遺骨が分骨されたことにより、足利氏の菩提寺ともなりました。

|

| 黄梅院(10月) |

|

|

|

| 足利氏の家紋が掲げられた観音堂(5月) |

|

黄梅院以前の境内

下画像は『円覚寺境内絵図』の一部です。絵図は鎌倉幕府滅亡(1333)直後に描かれたと云われています。上記したように、黄梅院は文和三年(1354)の建立なので、この絵図が描かれた時代にはまだ存在していません。

○内に描かれた塔のような建物は弘安年間(1278~1287)に建てられた華厳塔です。建長寺の華厳塔が北条貞時十三回忌法要の際に妻の覚海円成尼によって建てられていることから、こちら円覚寺も時宗の妻の覚山志道尼が建てたものと考えられています。弘安九年(1286)北条時宗の三回忌に覚山志道尼が華厳経を書写してこれを供養したという記録が残されています。

|

| 円覚寺境内絵図 |

黄梅院に行ったことのある方なら絵図にあるちょっと高台になっている部分など、確かに黄梅院のあの辺りの地形に似ているということが伝わるかと思います。

妙香池の作庭者は?

ちなみに仏日庵の手前にある妙香池、絵図にもそれらしきものが描かれています。一説には夢窓疎石が造ったとも云われていますが、市史などの厳格な歴史書では一切触れられていません。信じるか信じないかはあなた次第といったところでしょうか。まぁ岩の削り方が瑞泉寺に似ているちゃぁ似ているかもしれませんけどね。

|

| 妙香池 |

黄梅院夢想派やぐら

境内奥の立ち入り禁止エリアに”やぐら”があることは前からわかっていました。私がこれほど鎌倉を、そして”やぐら”を愛していること、さらには僧侶でもないのに私も夢窓派であるという調子の良い言い訳に、現在の黄梅院住職も許してくれるだろうと、申し訳ありませんがちょっとだけ見学させてもらいました。

ぱっと見た限り”やぐら”は5基、しかも黄梅院らしく気品のある素敵な雰囲気でした。というか本当に切岸の造作とうまく窟穴がマッチしてるんです。黄梅院に住してきた僧侶らが葬られてきたのでしょう。

|

| 夢想派やぐら |

|

| 切岸上部にあった造作 きっと何かを埋め込んでいたのだろう |

|

あの鎌倉アイドル?も黄梅院に訪れていた

豊臣秀頼の娘で東慶寺20世の天秀尼も黄梅院に訪れています。東慶寺にある彼女のお墓に本人が黄梅院に参禅したという旨が刻まれています。墓塔の彫りは意外と明確に読み取れます。まだ見たことないという方は、東慶寺に訪問する機会があればぜひ確認してみてください。

|

| 天秀尼の墓塔 ①「天秀和尚」 ②「秀頼公之息女」 ③「黄梅院」 |

鎌倉市史によれば、永仁二年(1294)に北条貞時が禅院の禁制を定めていて、その中に「比丘尼・女人の僧寺に入るを禁ず」とあります。

ですから天秀尼がどうやって円覚寺に入って行ったのかとずっと疑問に思っていましたが、禁制の続きに「円覚寺においては毎月四日の時宗の忌日には入寺を許す」とあり、さらに毎月9日の覚山志道尼の忌日、毎月26日の貞時の忌日に比丘尼・女人の入寺を許すともあったので、こうした特別な日に天秀尼が円覚寺の黄梅院に訪れることができたのかもしれません。

覚山志道尼は東慶寺を開いた人物で、円覚寺境内にある仏日庵に墓所がありました。ですから意外と天秀尼は結構な頻度で円覚寺に訪れていたのかもしれません。それにしても天秀尼さん、夢窓派だったのでしょうか。

天秀尼の墓|東慶寺

元和元年(1615)に大阪の陣で豊臣家が滅亡したことにより、豊臣秀頼の娘である天秀尼は徳川方に身柄を引き渡されてしまいます。しかしこのとき徳川家康の娘の千姫が養母になったことから、東慶寺への入山を条件に助命されたと伝えられています。千姫の後ろ盾を得...

紅葉期の黄梅院

下画像は紅葉期の素敵な境内です。観音堂の辺りが紅葉というか黄葉なので、黄梅院という寺号を思い浮かべさせてくれるようでした。

|

| 紅葉期の黄梅院(12月撮影) |

基本情報

名称 :円覚寺住所 :神奈川県鎌倉市山ノ内409

駐車場 :なし

拝観時間:8時~16時30分(冬季は16時まで)

拝観料 :大人500円・子供200円

円覚寺関連記事

円覚寺遺構探索

北鎌倉駅前に所在する円覚寺は、ご存じ建長寺と並ぶ鎌倉を代表する禅寺です。境内のあまりの壮大な雰囲気に、お寺ではありますが、鎌倉好きな人からすれば、ここまでくるともうお寺というよりアミューズメントパークではないでしょうか。ということで、鎌倉遺構...

円覚寺塔頭まとめ

この記事では、円覚寺境内にある塔頭をまとめてみました。塔頭とはいえ、調べてみると開基に有名な歴史上人物の名が現れたりするんですよ。塔頭の歴史を調べることにより本寺である円覚寺の理解がさらに深まると思います。仏日庵(ぶつにちあん)は北条時宗の墓...

円覚寺龍隠庵

『鎌倉の寺 小辞典』によれば、龍隠庵は、長尾忠政の外護のもと円覚寺137世の芳隠省菊(ほういんしょうぎく)により円覚寺102世の大雅省音(たいがしょういん)の塔所として創建されました。当初は円覚寺塔頭法珠院の寮舎で龍隠軒と称していましたが、法珠院の衰...

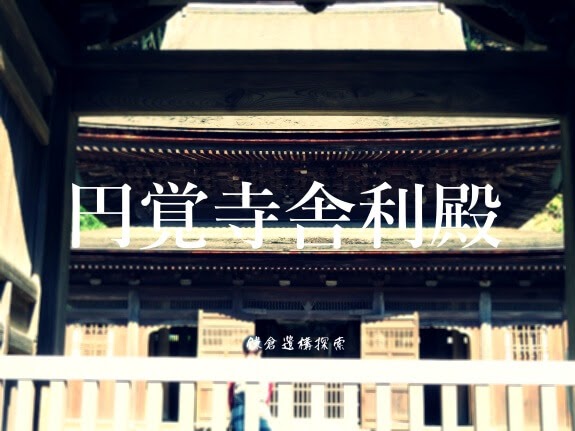

円覚寺舎利殿〈禅宗様建築〉を見に行ってきた!

円覚寺で毎年11月に行われる宝物風入(ほうもつかぜいれ)に行ってきました。そしてついにあの、国宝の、舎利殿をこの目にすることができました。そこで今回はその舎利殿について取材をしてきたのでその様子を記事にまとめてみました。舎利殿とは仏舎利(お釈迦...

黄梅院関連記事

夢窓疎石・退耕庵跡・金毛窟

夢窓疎石の旧跡を訪ねて千葉県いすみ市にある太高寺に訪れました。こんなところと言ったら失礼ですが、夢想国師がここ上総国夷隅郡に2年間だけ庵を構えていたそうです。その庵の名を退耕庵と云い、修行のための座禅窟が残されているとのこと。これは行かずに...

天秀尼と東慶寺

東慶寺の歴史を語るうえで欠かせないのが、第二十世住持の天秀尼(てんしゅうに)と云われています。元和元年(1615)大阪の陣により、豊臣家が滅亡したため、7歳の時に徳川家康の命で東慶寺に入山し尼となります。徳川方に身柄を引き渡された際、千姫が養母にな...

天秀尼の墓|東慶寺

元和元年(1615)に大阪の陣で豊臣家が滅亡したことにより、豊臣秀頼の娘である天秀尼は徳川方に身柄を引き渡されてしまいます。しかしこのとき徳川家康の娘の千姫が養母になったことから、東慶寺への入山を条件に助命されたと伝えられています。千姫の後ろ盾を得...

0 件のコメント:

コメントを投稿